2022.03.04

《ブログ》来週開催「アートフェア東京2022」ご案内

この週末は、来週 有楽町駅前の東京国際フォーラムにて開催の[アートフェア東京2022]の準備です。

今年は岐阜出身の画家、熊谷守一先生・篠田桃紅先生・林孝彦先生 3人の作品を展示いたします。

今回展示の作品のご案内を申し上げます。

熊谷守一先生 油彩画作品「干大根」は これまで一度も展示のない、初公開作品です。

墨彩画・書 作品も展示いたします。

熊谷ファンの方にお勧めしたい 逸品作品揃いです。

篠田桃紅先生 紙に墨の作品は10点展示予定です。

大小さまざまな大きさの作品が揃いましたので、お気に入りの作品をお選びいただけます。

林孝彦先生は 海外を中心にご活躍の画家でいらっしゃいます。

未発表の魅力ある作品2点を展示いたします。

美術館で観て楽しむだけでなく、ご自宅でアートを楽しんでいただけますよう

魅力ある作品を揃えてお待ち申し上げます。

***フェア詳細***

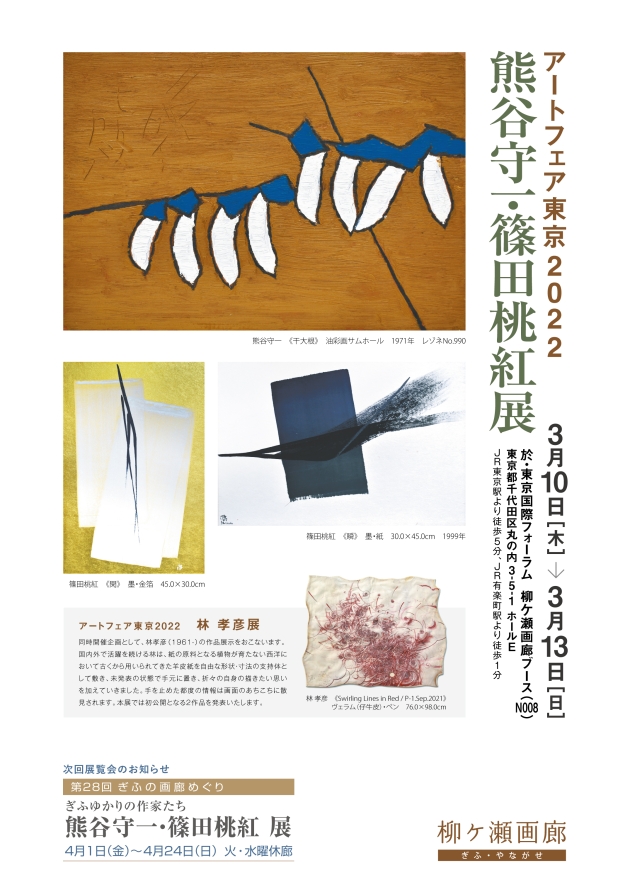

展覧会名:アートフェア東京2022 熊谷守一・篠田桃紅展/林孝彦展

展覧会期:3月10日(木)から3月13日(日)まで

展覧会場:東京国際フォーラム N008ブース

柳ケ瀬画廊・公式ウェブサイト

https://yanagase-web.com/

アートフェア東京・公式ウェブサイト

https://artfairtokyo.com/

柳ケ瀬画廊 市川たけよ

2022.02.27

《ブログ》ぎふの画廊めぐり、今年も開催予定です

岐阜では、毎年4月に 市内の画廊で「ぎふの画廊めぐり」を開催しています。

市内の5画廊が同時期に企画展を開催し、共通リーフレットを県内外に配布することで、展覧会から展覧会へのアートめぐりを楽しんでいただこうとするイベントです。1997年にはじまり、今年で第28回目を迎えます。

本日、2022年度版のフライヤーができあがりました。

デザインをリニューアルし、地図を見やすく改定させていただいています。

同フライヤーは柳ケ瀬画廊、加盟各画廊、県内外の美術施設などで配布中です。

また、下記の団体ウェブサイトからもダウンロードいただけます。

https://town-museum-gifu.com

春のお出かけにぜひ加えてみてくださいませ(*^^*)

柳ケ瀬画廊 市川瑛子

2022.02.26

アートフェア東京2022 熊谷守一・篠田桃紅展/林孝彦展(3/10~3/13)

今年も「アートフェア東京」の季節が近づいてまいりました。

3月10日から13日にかけて、柳ケ瀬画廊もN008ブースに出展予定です。

今年は「熊谷守一・篠田桃紅展」「林孝彦展」を開催いたします。

「熊谷守一・篠田桃紅展」では、両作家の肉筆作品15点を展覧いたします。

ともに岐阜にゆかりがあり、岐阜県内に美術館があるため馴染みの深い作家です。

小品から8号大の額から、軸まで、飾りやすい作品をご紹介いたします。

「林孝彦展」では、新作2点を展覧いたします。

長年未発表の状態で手元に置き、折々で手を加えてきた2点の作品です。

ヴェラム(仔牛皮)にペンで表現され、画面のあちこちにペンを加えた際に情報が描き留められている作品です。

皆様のご清鑑を心よりお待ちしております。

***フェア詳細***

展覧会名:アートフェア東京2022 熊谷守一・篠田桃紅展/林孝彦展

展覧会期:3月10日(木)から3月13日(日)まで

展覧会場:東京国際フォーラム N008ブース

柳ケ瀬画廊・公式ウェブサイト

https://yanagase-web.com/

アートフェア東京・公式ウェブサイト

https://artfairtokyo.com/

柳ケ瀬画廊 市川瑛子

2022.02.20

《ブログ》貝殻旅行 三岸好太郎・節子展(一宮市三岸節子記念美術館)

柳ケ瀬画廊では「2月の常設展」を開催しています。

3月には東京で「アートフェア東京 熊谷守一・篠田桃紅展」を、

4月には画廊で「ぎふゆかりの作家たち 熊谷守一・篠田桃紅展」を開催予定です。

春は画廊でも美術館でも展覧会がいろいろ開催されますね。

画廊を営んでおりますと、美術館さんから店頭配布用にチラシやポスターをたくさん送っていただけるので、届くたびにわくわくいたします(*^^*)

そんななか、昨日、ひと足早く 楽しみな展覧会がはじまりました。

「貝殻旅行 三岸好太郎・節子展」です。

愛知県の一宮市三岸節子記念美術館さんで開催されています。

さっそく初日の昨日に出かけてまいりました。

三岸節子記念美術館さんは、三岸節子生家跡に建てられた美術館です。

三角屋根が印象的な建物ですね。この形は生家の敷地内に織物工場があったことをイメージして作られた「のこぎり屋根」モチーフだそうです。他にも遺品を展示した土蔵展示室などもみられます。

昨日はじまった「貝殻旅行 三岸好太郎・節子展」は、夭折の天才画家・三岸好太郎と、その妻で女流画家の先駆者として活躍した三岸節子の二人展です。展覧会名にもなっている「貝殻旅行」とは、ふたりが新婚旅行につけた名前で、ふたりが生まれ、出会い、結婚する人生の展開を作品とともに追う展示になっていました。

(この2作品のみ撮影許可が出されていました)

左は三岸好太郎《のんびり貝》(北海道立三岸好太郎美術館蔵)、最晩年の好太郎作品を代表する「蝶と貝殻」モチーフのひとつです。右は三岸節子《さいたさいたさくらがさいた》(一宮市三岸節子記念美術館蔵)、制作の数年前に脳梗塞を患い、麻痺と軽い言語障害が残る中で数年かけて描いた晩年の大作です。

さらに この作品の左には好太郎と節子のそれぞれの絶筆が展示されていました。

今回の展覧会にあわせて、ご遺族が、好太郎の絶筆を北海道立三岸好太郎美術館に、節子の絶筆を一宮市三岸節子記念美術館に寄贈したことで実現した展示だそうです。

また、今回の展覧会は三岸好太郎の名品が揃って展示されていました。

東海地方に美術館のある節子作品と違い、好太郎作品は北海道や北陸や九州に多くが収蔵されているので、このあたりではなかなか鑑賞する機会に恵まれません。東海地方でこんなにも多くの名品が鑑賞できるなんてとても贅沢な空間でした。

好太郎の初期作品《檸檬持てる少女》にはじまり、1930年前後に描かれた道化師やマリオネット、コラージュを利用した《金魚》、ひっかきを試みた《オーケストラ》(宮城県美術館)、そして、最晩年の《海洋を渡る蝶》《海と射光》《雲の上を飛ぶ蝶》まで。名品が豪華に同時期に展示されています。

この展覧会は北海道、富山、神戸と全国を巡回してきて、この愛知会場が最後の会場になります。

お好きな方はぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。

また、柳ケ瀬画廊でも三岸節子《花 大磯にて》を展示中です。

エネルギッシュに厚く明るく塗られた赤色と橙色のお花です。

展覧会とあわせてぜひご覧にお越しくださいませ。

皆様のご清鑑を心よりお待ちしております。

***展覧会詳細***

展覧会名:特別展「貝殻旅行 三岸好太郎・節子展」

展覧会期:2月19日(土)から4月10日(日)まで

展覧会場:一宮市三岸節子記念美術館(愛知県一宮市)

一宮市三岸節子記念美術館・公式ウェブサイト

http://s-migishi.com/

柳ケ瀬画廊 市川瑛子

2022.02.19

《お知らせ》熊谷守一カレンダーが再入荷いたしました

2月の常設展を開催中です。

日本近現代洋画を中心に15作品ほどを展覧しています。

熊谷守一、黒田清輝、梅原龍三郎、三岸節子、難波田龍起、元永定正などを展覧中です。

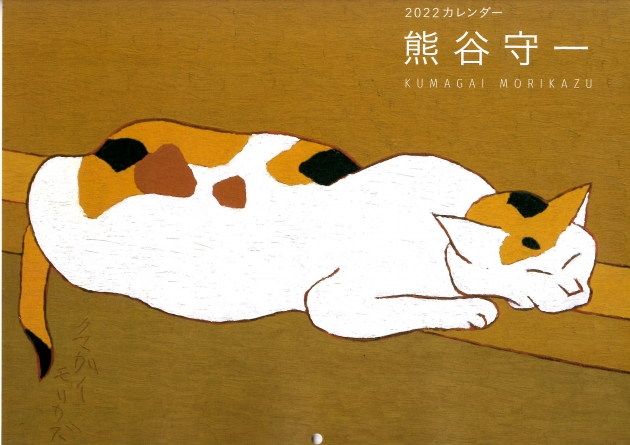

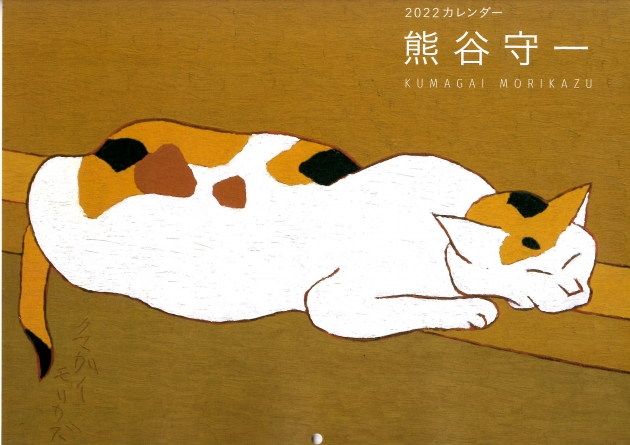

また、本日「熊谷守一カレンダー2022年版」が再入荷いたしました。

2012年以降、毎年発行されている恒例のカレンダーです。

例年、常に画廊でも販売しているのですが、今年はとりわけ人気が高かったそうで、弊社もなかなか再入荷が届かず長らく欠品が続いておりましたが、ようやく数冊だけ再入荷いたしました。

「熊谷守一カレンダー」は、月替わりで12点の熊谷作品を楽しめるカレンダーです。

毎年カレンダーの表紙は猫作品が飾っていて、その作品がどこかの月に振り分けられていますが、今年は表紙を飾っている斑柄の《牝猫》に加えて、緑の目が可愛い《白猫》と、二匹の猫が収録されています。猫ファンには嬉しい一年ですね。

カレンダーを発行している求龍堂さんは、『熊谷守一油彩画全作品集』など、数々の画集を出している美術の出版社ですので、カレンダーも色の再現度や美しさがとても素敵な仕上がりになっています。

これから12月まで、熊谷作品とともに過ごす日々はいかがでしょうか =^_^=

「熊谷守一カレンダー2022」は柳ケ瀬画廊店頭で販売中です。

再入荷は数部だけですので、お求めの方はお早めにお出かけくださいませ。

柳ケ瀬画廊 市川瑛子